История, в которую никто

не верил

Воспоминания Александра Пресмыслера в литературной обработке Геннадия Пастухова.

(Война глазами беспризорника)

Смоленск

2009

Герой

книги Александр Пресмыслер с женой на отдыхе во

Франции. 2012г.

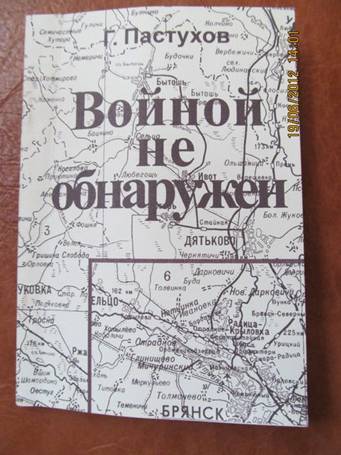

Военные воспоминания Александра Пресмыслера в литературной обработке Геннадия Пастухова

изданы в виде книги «Войной не обнаружен». Художник обложки Евгения Сакович.

От автора

Я услышал эту историю от человека, с которым она приключилась. Я оказался первым слушателем, который не выражал недоверия его рассказу. История была столь давней, что уже не могла повлиять на сегодняшнее положение рассказчика, и у него не было причины набивать себе цену. Моя искренняя заинтересованность позволила ему раскрепоститься и рассказать свою историю с начала и до конца без купюр. И, наконец-то, я представляю вам неискажённую историю еврейского мальчика, пережившего войну на оккупированной фашистами территории СССР и перенёсшего период послевоенной разрухи.

Так

появилась эта книжка.

Содержание

22

июня 1941 года

Берлин,

Берлин, меня арестовали…

Гибель

мамы

Паровоз,

госпиталь

Детский

дом в Брянске

Неудачные

эвакуации, начало оккупации, детский дом в Орле

Живые

немцы

Предательство

Казнь

директора. Директриса

Новые

калоши

В

ожидании наказания

Вместе

с беспризорниками

Опять

детский дом

Слепые

Расплата

Настоящая

порка

Мы

уходим

Опять

Брянск

Мы

в деревне

Полицаи

и партизаны

Кажется,

мы помогаем партизанам, удивительная пушка – Катюша

Кончились

господа

Мне

крупно повезло

Брянск,

опять Брянск

Снова

Пятницкое

Отец

приехал

Эпилог

Мой

друг Петя

Пятницкое 20 лет спустя

Часто, когда я в присутствии евреев

говорю, что знаю одного еврейского мальчика, который пережил войну на

оккупированной немецкими войсками территории Советского Союза, они меня

спрашивают: “А кто его прятал?”. И когда я отвечаю, что его никто не прятал,

они в это не верят...

Г.П.

Вечером пришли знакомые родителей и

попросили меня подробно рассказать обо всём, что произошло со мной во время

войны. Я начал рассказывать, и в один из моментов вдруг отчётливо понял, что никто,

в том числе и мой отец, мне не верит...

А П.

22 июня 1941 г.

…Сегодня я проснулся в хорошем

настроении. Ожидание чего-то приятного и радостного наполняло меня. Я немного

полежал с закрытыми глазами и вспомнил: сегодня в нашем городе объявлена

воздушная учебная тревога. Воздушные тревоги объявлялись и раньше, но меня в

это время не выпускали из дома. А эта должна быть особенной. Мои родители

купили мне детский противогаз. У него всё, как и у большого противогаза, только

он меньшего размера. Я уже примерял маску, и сегодня смогу с противогазом

ходить по улице во время тревоги. Я думаю, что увижу много интересного.

По

моему мнению, я уже не маленький. Мне восемь лет, мои родители отдали меня в

школу на год раньше. Я уже окончил первый класс с хорошими отметками. Это мой

друг Петя – маленький, я старше его на целых два года. И хотя он одного роста

со мной, в наших с ним играх он всегда выполняет подчинённую роль, потому что он ещё глупый.

Живем мы в городе Черкассы. Мама моя работает

главным врачом 2-й городской поликлиники. Квартира наша расположена в одноэтажном доме, который

находится на территории поликлиники. Во второй квартире этого дома проживает

семья Пети. Наши кухни отделены дверью, которая не запирается, поэтому мы с

Петей практически неразлучны. Папа Пети генерал-майор медицинской службы и

ростом два метра и девять сантиметров (он с ними не живёт), наверное, поэтому

Петя одного роста со мной. Мой папа работает инженером на Машиностроительном

заводе, сокращённо Машбуд, по-украински – Машинобудовальный. Завод выпускает сельскохозяйственные

машины.

Я быстро оделся, умылся,

позавтракал, взял противогаз и вышел во двор. Сегодня воскресенье. Солнечное

утро, синее небо. Ещё рано, и во дворе никого нет, только около ворот стоит

дворник. На нём по случаю тревоги надет специальный защитный костюм какого-то

желто-коричневого цвета из клеёнчатой ткани и сумка с противогазом. Увидев

меня, он улыбнулся и сказал: “Э, да у тебя тоже есть противогаз, тогда можешь

дежурить вместе со мной”.

Мы стояли и наблюдали

обстановку. В случае какого-либо происшествия мы должны были звонить по

телефону в городской штаб. Через некоторое время мы увидели низколетящие

самолёты. Их было много. “Саша, смотри, они даже кресты на самолётах

нарисовали!” – восхитился дворник.

Я отчетливо увидел кресты,

чёрные кресты на жёлтом фоне. Дворник пояснил мне, что самолёты полетели в

сторону Киева. Больше ничего интересного не было. Из уличного громкоговорителя

прозвучал отбой тревоги, и я пошёл в соседний двор, где проживал мой ровесник и

лучший мой друг Зёзик Алейников. В этом дворе всегда

собирается много детей. После отбоя воздушной тревоги они все появились во

дворе, и мы начали играть в войну. Вооружены мы были, конечно, слабовато –

самодельные деревянные пистолеты и ружья. А мой противогаз был в центре

внимания и исполнял в нашей игре основную роль. Мы, как всегда, разделились на

две группы. Одна группа – японские самураи, которые решили перейти нашу границу

у реки. Другая группа – наши пограничники. Японцы наступали в нашу сторону и

кричали “банзай!”, а мы отстреливались, переходили в

атаку, кричали “ура!” и прогоняли японцев с нашей территории. Потом мы менялись

ролями. И уже мы кричали “банзай!”, а они кричали

“ура!”, и отгоняли нас от реки. А потом мы вместе пели песню “броня крепка и

танки наши быстры… когда нас в бой пошлёт товарищ

Сталин, и первый маршал в бой нас поведёт”.

Усталый и возбуждённый я

вернулся домой. Мои родители и соседка Рахиль Марковна, мама Пети, стояли возле

чёрной тарелки радиорепродуктора и внимательно слушали сообщение. Отец

остановил меня и сказал:

-- Тише,

выступает Молотов. Началась война с Германией.

“Берлин,

Берлин, меня арестовали”

Для меня и моих товарищей

началась интересная жизнь. На следующий день на территории поликлиники, в конце

двора, рабочие начали копать яму. Оказалось, что это строят бомбоубежище. Таких

ям выкопали несколько, потом соединили их проходами. Это были отдельные

комнаты. Потом на лошади привезли доски и обложили ими стены комнат. Сверху

покрыли брёвнами и засыпали землёй. Потом обложили дёрном и поставили двери.

Мы, мальчишки, в этом строительстве принимали самое активное участие. То

приносили рабочим воду, если они просили попить, то подавали инструмент, то нас

посылали кого-то найти. Но, в общем-то, мы больше мешали, чем приносили пользу.

Так, когда я и Зёзик Алейников случайно доской задели

старый бак, который лежал рядом с душем, оттуда вылетели разъярённые осы и

стали жалить всех подряд. Хорошо, что в бомбоубежище уже навесили двери.

Рабочие и мальчишки забежали внутрь бомбоубежища и закрыли двери. Осы

успокоились. “Ну вот, – сказал бригадир строителей, – бомбоубежище выполнило

свое предназначение, защитило нас от воздушного налета авиации противника”. Все

ужаленные невесело рассмеялись. Всё чаще и чаще, тихонько сидя среди взрослых,

я слышал разговоры о том, что наши оставляют город за городом, а немцы всё

приближаются. Мы слышали, что немцы на занятых территориях уничтожают евреев,

но я не придал этому большого значения.

Отец почти всё время

находился на работе, там готовили оборудование для его отправки вглубь страны.

Мама тоже много работала. Кроме работы в поликлинике, она работала в призывной

комиссии. Всех годных к военной

службе призывали в армию. Моего отца не трогали, потому что ещё в период Гражданской

войны попал он под еврейский погром, и ему тогда сильно повредили руку.

По ночам всё чаще и чаще

слышны были взрывы. Были всполохи, небо перечёркивали лучи прожекторов. Иногда

объявлялись воздушные настоящие тревоги. Мой детский противогаз ни на что серьёзное

не годился, и нас отправляли в бомбоубежище. Мы научились узнавать “Юнкерсы” по

звуку. Гружёный бомбами “Юнкерс” гудел басом, причем звук то затихал, то

усиливался. А после сброса бомб его звук становился, как сказал отец, более

высоким.

В июле тревоги начались

почти ежедневно. В домах обклеивали окна полосками бумаги, устанавливали

светомаскировочные шторы. Город переходил на военное положение. Зёзик, который знал всё, что

происходило в городе, рассказал мне, что милиция задержала немецкую шпионку.

Сначала милиционеры увидели ну очень подозрительную женщину. Зёзик не смог объяснить, чем она была подозрительной. Но

когда милиционеры подошли и взяли её под руки, она громко произнесла: “Берлин,

Берлин, меня арестовали”. Её отвезли в отделение.

Стали подумывать об

эвакуации.

Наша семья должна была

эвакуироваться с эшелоном завода, на котором работал отец. Но отправка эшелона задерживалась. А вот эшелон Рафзавода (Рафинадного) был полностью загружен сахаром, и

поэтому 25 июля поехали в эвакуацию мы с мамой. В поликлинике, где мама была

главврачом, лечилось много работников сахарного завода, поэтому меня и маму взяли в

этот эшелон. Мы с вещами пришли к месту отправки состава. Папа не смог

проводить нас, на заводе было много работы.

В эшелоне отсутствовали пассажирские

вагоны. На платформах с тормозными площадками были оборудованы места для людей.

Так получилось, что на соседней с нашей платформе находились

Рахиль Марковна с Петей. У меня была возможность общаться с моим другом.

Когда мы устраивались на платформе, я

слышал, как стоявшие рядом люди говорили, вот евреев увозят, а нас оставляют.

Мешки с сахаром-рафинадом, которые

лежали на платформах были укрыты брезентом, а потом сверху фанерными листами

были сделаны навесы. Так мы и ехали, забравшись под брезент и фанерный навес.

Мама шутила, говорила, какая у нас с ней началась сладкая жизнь. Сахарная пыль

была везде.

Через несколько дней состав, на котором

мы ехали, разъединили, и наш вагон стал последним. На нашей платформе появился

кондуктор, который следил за целостью состава. Платформа, на которой ехали

Рахиль Марковна и Петя, оказалась в другом эшелоне.

Наш поезд двигался без расписания,

часто останавливаясь, пропуская встречные поезда с военной техникой и

солдатами, а потом вновь начиная движение. Остановки всегда были в чистом поле,

не в черте городов. Во время остановок я соскакивал на землю, а мама

нервничала, боялась, что я отстану.

Наконец, 29 июля мы приехали на станцию

Брянск.

Мама

умерла

Эшелон наш поставили вдалеке

от вокзала. А вообще, вся станция была забита составами. Никто не знал, как

долго мы там простоим, и куда потом поедем.

Примерно в

семь часов вечера мама усадила меня поесть. И в этот момент я услышал сильный

грохот. От вокзала в сторону нашего поезда двигалась сплошная стена огня и

дыма. Мама схватила меня за руку и мы, спрыгнув с подножки, залезли под вагон. Стало ясно, что станцию

бомбят самолёты. Страшно было от визга падающих бомб, от их разрывов.

Почти

сразу же после того, как мы залезли под вагон, мама начала стонать. Мимо бежали

люди, слышны были страшные крики. Начали гореть вагоны. Сахар, который лежал на

платформах, загорался синим пламенем, плавился, и

горящая масса стекала на землю.

Я

выбегал, просил людей помочь маме, но на меня никто не обращал внимания. А мама

всё стонала и стонала.

Загорелся

и наш вагон. Я стал просить маму, чтоб она вылезла из-под него, иначе и мы

сгорим. С моей помощью она оттуда вылезла, поднялась, опираясь на меня, дошла

до соседнего пути и упала между рельсами. Она молча

лежала на спине. Правая рука её была отброшена в сторону, изо рта был высунут

кончик языка, и открыты глаза. Из-за этих глаз я был уверен, что она жива.

Оглянувшись, я увидел, что наш вагон сильно горит, и решил вытащить наши вещи.

В дыму я нашёл чемодан, в котором лежал патефон. Я считал, что это наша самая

ценная вещь. Чемодан я вытащить не сумел, уж очень он был тяжёлый, да и всё

кругом горело. Отчётливо помню, что подумал: “После войны папа купит новый

патефон”.

Неподалёку

стояли уцелевшие вагоны. Какой-то машинист подогнал паровоз и зацепил их. Люди

побежали к вагонам, и я с ними. Я просил, чтоб кто-нибудь взял и маму, но все

только молча отворачивались.

Поезд

поехал, и я спрыгнул, при этом здорово ударившись. Я, наверное, потерял

сознание. Когда я очнулся, вагонов уже не было. Я опять нашёл маму и лег возле

неё, голову положил на её отброшенную руку и прижался к ней телом.

Несмотря

на то, что была уже ночь, вокруг было светло как днём. Мимо меня шли раненные

солдаты. В какой-то момент я увидел неподалёку начальника нашего эшелона. Он

был в форме милиционера. Я закричал:

– Дядя

Коля! Посмотрите, что с мамой!

Он

подошёл, взял маму за руку, подержал. Потом сказал мне:

– Будь здесь. Никуда не уходи. Я помогу

спасать раненых, а потом приду.

Через некоторое время он вернулся, взял

меня за руку и сказал:

– Идём.

– А маму? – спросил я.

– У мамы нет пульса. Она умерла.

Паровоз.

Госпиталь

Мы шли мимо горящих вагонов,

горящих строений, мимо горящего вокзала. Николай Терентьевич, так его называла

мама, начальник нашего эшелона, привёл меня к стоящему паровозу и о чём-то

переговорил с машинистом. После этого я залез на паровоз, и дядя Коля ушёл.

Я с интересом рассматривал

паровоз изнутри.

– Мальчик, хочешь хлеба? –

спросил машинист.

Я отказался

– А у меня хлеб мягкий,

вкусный, – сказал он.

На мне была одета белая

рубашка и тёмная курточка. Когда мне стало жарко, я эту курточку расстегнул и

очень удивился, обнаружив, что половина рубашки у меня белая, а половина –

чёрная. Я спросил машиниста, почему это так. Нагнувшись ко мне и

присмотревшись, он сказал, что это я ранен, а рубашка у меня в крови. Он снял с

меня рубашку и перевязал моё плечо.

Дальше у меня отрывочные

воспоминания, наверное, потому что я потерял много крови. Я решил, что меня

ранило вместе с мамой, но у неё рана была серьёзнее моей, и поэтому она умерла.

Помню утро. Стоит машина.

Мне помогают залезть в кузов. Куда-то везут в город. Возле одного из домов я

вылезаю. На доме большая вывеска “Школа”. Меня заводят внутрь. Везде раненые

солдаты. Они расположились в комнате, в коридоре.

Потом меня заводят в

комнату. Разматывают плечо. Очень больно, когда от раны отдирают бинт. Потом

опять забинтовывают, делают укол и отводят меня в коридор, к большому широкому

подоконнику. На нём мне стелют постель, и я ложусь. И в этот момент я начинаю плакать.

Неудержимо и непрерывно льются слезы, и я не могу их остановить. Я тихо плачу

от жалости к маме, к себе.

На следующий день меня

перевели в палату. Это большая комната, всего в ней находятся восемь кроватей.

Пожилой раненый, которого все почтительно называли “комиссар”, уступил мне

место у окна. Через какое-то время он начал меня расспрашивать, а потом сказал:

– Мама убита, и слезами её

уже не вернёшь.

И

как-то неожиданно я осознал, что да, действительно, мамы нет, и я могу

рассчитывать только на себя. Я перестал плакать, и словно высохли слезы. Больше

я не плакал никогда.

Детский

дом в Брянске

Прошло время. Зажила рана, и

меня перевели в детский дом. Он находился в помещении костно-туберкулёзного

санатория. Жили в нём дети, потерявшие родителей уже после начала войны. Нас

так и называли “дети войны”.

Поместили меня в изолятор. В

комнате находились еще двое мальчишек лет 10-11. Один мальчик оказался

спокойным, а другой сразу меня невзлюбил. Вначале он меня просто передразнивал.

Я картавил, а после ночи смерти мамы начал ещё и немного заикаться. Потом он

залез в мою кровать, уселся на меня и начал сильно давить мне в пах. Было очень

больно. Я закричал, а он стал смеяться. С трудом вырвавшись из-под него, я

схватил табуретку и ударил его по голове, разбив ему лоб.

Увидев свою кровь, этот мальчишка громко заорал.

Прибежали воспитатели, и меня перевели в другую комнату. Моего обидчика

наказали, так как тот, второй мальчик, подтвердил, что он напал на меня. Позже

мой противник рассказывал всем, что я взбесившийся. Нет худа

без добра – за время пребывания в этом детском доме больше никто и никогда на

меня не нападал.

Неудачные

эвакуации, начало оккупации, детский дом в Орле

Примерно в сентябре месяце

немцы подошли к Брянску, и нас решили эвакуировать. Мы погрузились в теплушку.

Ехали мы всю ночь и утром оказались в городе Орле. Нас высадили и повели в

детский дом, находившийся на окраине города. Этот поселок назывался “Монастырка”. До войны там был большой детский дом, но ко

времени нашего приезда воспитанники были эвакуированы. На территории детского

дома стояли несколько одноэтажных деревянных домов. Там было подсобное

хозяйство, коровник. А ещё большая столовая, клуб. Отдельный дом занимала

кухня. Нас хорошо кормили, много давали молока, которое я не очень любил.

Через некоторое время немцы

подошли и к Орлу, и нас решили эвакуировать дальше. Транспорта не оказалось, и

нам пришлось идти пешком. Мы шли два дня, но немцы нас обогнали, нам пришлось

вернуться обратно в Орёл.

Разместили нас там же, в

детском доме. На следующий день мы с ребятами пошли в город. Там горела большая

часть домов, люди тащили всё из магазинов. Возле самого большого универмага

какая-то женщина попросила меня вынести ей туфли. Когда я вбежал туда, от дыма

в магазине было темно. Все хватали всё подряд. Я схватил туфли и вынес их. Они

оказались на одну ногу, наверное, на витрину ставили только половину пары

обуви. Женщина разозлилась и этими туфлями ударила меня по голове.

Потом мы

оказались в районе железнодорожной станции. Там тащили все из вагонов, стоявших

на путях. Из цистерн несли вёдра с патокой. Говорили, что в одну из них кто-то

упал и там утонул.

На следующий день меня

вызвал Владимир Павлович – директор нашего детского дома. Он сказал, что немцы

захватили Орёл. Он сказал ещё, что немцы в первую очередь убивают евреев (я об

этом уже знал), и поэтому я должен скрывать ото всех свою национальность. Он

объяснил мне, что я должен наголо стричься, чтоб не были заметны мои кудрявые

волосы и чтоб я не купался голый вместе с ребятами, иначе будет видно, что я

обрезан (попутно он мне рассказал, что это такое). И что мне нужно изменить мою

фамилию на русскую. Он предложил мне взять фамилию “Промыслов”, она была

созвучна моей? Но я выбрал себе фамилию моего друга “Алейников”, потому что я

не выговаривал букву “р”.

Примерно неделю немцы не

появлялись на территории детского дома. Среди детей я был самый младший.

Старшим ребятам там было лет по 14-15. Все знали, что я еврей, и все говорили,

что меня немцы убьют. Причём говорили так часто, что я и сам в это поверил и

даже как-то свыкся с этой мыслью.

Живые

немцы

Однажды кто-то сказал, что

приехали немцы. Все побежали на них смотреть. Я наблюдал за немцами из-за

кухни.

Один из них, самый высокий,

в нательной рубашке стоял напротив ворот коровника, в руках у него был колун –

это топор такой, на длинной ручке. И когда к нему подводили корову, он бил

обухом колуна в лоб корове. Корова падала, немцы её обрабатывали, разделанную

тушу кидали в кузов грузовика. Тут же рядом стояли некоторые жители города, они

подбирали остатки коровы, те что оставляли немцы.

Потом выводили следующую. Я подумал тогда, что и меня вот так ударят колуном.

Потом всех нас

собрали в большой комнате. Пришёл немецкий офицер, дал всем по конфете и ушёл.

Все опасались есть свои конфеты. Говорили, что немцы

могли их отравить. Потом ребята решили, что поскольку меня всё равно убьют, я

свою конфету могу съесть. Так я и сделал, и от некоторых других тоже конфеты

получил. Я не умер, и мне потом долго ещё вспоминали этот эпизод.

Внешне наша

жизнь изменилась мало. Ухудшилось питание, но мы пока ещё не очень это

чувствовали. На территории детского дома размещались немецкие части. Долго они

не задерживались. Уходили одни немцы, приходили следующие. Мы возле них целыми

днями крутились.

Появились у нас

губные гармошки, фонарики, перочинные ножички с многочисленными лезвиями. Все

эти вещи мы или выпрашивали у немцев, или тащили из их машин и комнат.

Предательство

Однажды мы с другом пошли в

очередной обход. Рядом с кухней немецкий повар разделывал рыбу. Потом он

воткнул нож в стол, а рыбу понес в котёл. Я подошёл, вытащил нож и пошёл с ним

дальше. За клубом мы увидели множество стоящих мотоциклов. На каждом из них был

багажник, который представлял собой кожаный ящик с крышкой. Крышки были закрыты

маленькими висячими замочками. Петли крышек тоже были кожаные, и, недолго

думая, мы начали резать петли и изучать содержимое багажников. В основном там

были носильные вещи, что нас не интересовало, но в одном ящике я нашёл большую

коробку шоколадных конфет. На коробке был нарисован олень. Под курточку коробку

я спрятать не мог, поэтому взял её под мышку, и мы пошли. Я решил, пусть

думают, что коробка пустая.

Возле кирпичной водонапорной

башни немецкий офицер на костре жарил картошку. Возле него крутился наш воспитанник

Мишка. Когда мы подошли, он попросил меня показать красивую коробку. Я не дал,

так как коробка была с конфетами, и немец мог догадаться, что конфеты я украл.

Мишка стал у меня её отбирать, а я не отдавал. Тогда он подбежал к немцу и

сказал, показывая на меня: “Пан, иуда”.

“Ду

– иуда?” – спросил немец. Потом я увидел, как он двигает рукой по животу. Мне

показалось, что это он живот так чешет, а на самом деле он расстёгивал кобуру.

Я бросился бежать, и вслед мне немец выстрелил пару раз. Остановился я довольно

далеко, около ручья. Возвращаться я боялся, поэтому нашёл в поле копну и залез

в неё. Ночь я провел в сене. Было очень страшно и холодно. В сене шуршали мыши,

сенная труха лезла за шиворот, под одежду и кололась. Утром я пошёл в дом,

предварительно убедившись, что немецкая часть уже ушла. В углу, возле двери я

взял черенок от лопаты , чтобы побить им предателя.

Зачем он сказал немцу, что я еврей? В спальне никого не было, только сидящий на

кровати и плачущий Мишка. От него я узнал, что товарищ, который пошёл со мной в

обход территории, сообщил ребятам о его поступке, и ребята сделали Мишке

“тёмную”.

“Тёмная” в детском доме было

дело страшное. Снимали с кровати матрац, клали провинившегося на сетку,

накрывали одеялом и били, кто как хотел и чем хотел.

Мне стало жалко Мишку, и я не стал его бить.

Жизнь в детском доме шла

своим чередом, но я уже понял, что в любой момент меня могут выдать.

Казнь

директора. Директриса

Однажды Владимир Павлович сказал мне,

что в городе немцы собрали евреев якобы для того, чтобы поселить их в одном

месте. На самом же деле их будут убивать. Он послал меня предупредить их. Из

посёлка я пошёл в город, нашёл дом, в котором были собраны евреи города. Дом

напоминал большой сарай. Возле входа дежурили два полицая, и мне пришлось проникнуть

внутрь через окно. Я передал евреям слова Владимира Павловича. В ответ старики

сказали, что этого не может быть, что они знают немцев ещё по восемнадцатому

году. Тогда они не трогали евреев, а если будут убивать, то только

комсомольцев. В результате меня объявили провокатором. Старые евреи предлагали

молодым побить меня. Молодые меня прогнали. Владимир Павлович посылал меня ещё

два раза. Когда я пришёл на третий раз, в этом доме-сарае никого не было. Всех

расстреляли, и никто не разбирался – комсомольцы или нет.

Через некоторое время привезли пленных

красноармейцев. Под охраной из полицаев они огородили территорию детского дома

колючей проволокой и сделали лагерь военнопленных. К этому времени нас кормили

уже очень плохо, а пленные – те вообще голодали. За малейшее нарушение их

крепко били полицаи.

Однажды немцы арестовали Владимира

Павловича и увезли в город. Говорили, что он подпольщик. Через несколько дней

его повесили, а всех воспитанников собрали в клуб и показали нам кинофильм

“Руслан и Людмила”. После фильма была кинохроника – немцы наступали, было много

пленных.

Директором детского дома стала немка.

Она была из колонистов и проживала вместе с мужем в городе Орле. Детей у них не

было. Когда пришли немцы, её муж оказался офицером и куда-то уехал. Немка

работала у нас в детском доме. Директрисой она стала только после смерти

Владимира Павловича. У нас в детском доме появился сын Владимира Павловича.

Мы, воспитанники, имели право выходить

за территорию. Работали мы по обслуживанию лагеря. Иногда удавалось принести

мёрзлой картошки. Пленные толкли эту картошку в консервных банках, и

получившуюся массу приклеивали к раскалённой металлической печке. Получалась

лепёшка. Мне тогда казалось, что ничего вкуснее не бывает.

Директриса приказала мне убирать её

квартиру. Убирать приходилось очень тщательно, но, в целом, мне жилось неплохо.

Иногда перепадало от неё что-нибудь из продуктов, она позволяла мне доесть

остатки её обеда, давала иногда хлеб. Потом измеряла оставшуюся после отрезания

буханку ниткой, завязывала узелок, и прятала мерку. Иногда я находил эту нитку,

передвигал узелок и отрезал себе ещё кусочек хлеба.

Угнетало меня только

то обстоятельство, что ночью она оправлялась в горшок, а утром мне надо

было этот горшок выносить. Друзья видели меня с горшком и смеялись.

Новые

калоши

Однажды директриса получила

посылку. Прислал её муж. Среди прочих вещей там были новые, блестящие и высокие

калоши. Когда я рассказал об этом друзьям, мне сразу же предложили их стянуть.

Должен сказать, что в детском доме мы объединялись в небольшие группы просто

потому, что так было легче выжить. Если кто-нибудь что-нибудь доставал, делили

на всех. Я тоже принадлежал к такой группе, и поэтому, когда мне предложили

стащить калоши, я понимал, что должен это сделать, но боялся и тянул время.

К тому времени

уже кончалась зима, нас кормили совсем плохо. Утром давали кофе, днём – суп,

который мне нравился, и вечером– опять кофе. Ещё

давали кусок хлеба примерно 200 гр. Причём хлеб мы получали утром на весь день.

В один из дней

мне не досталось хлеба. Кто-то умудрился взять мой паёк.

Выпил я свой

несладкий эрзац-кофе и злой направился в квартиру директрисы делать уборку.

Когда проходил по коридору, увидел, что полицейские вешают плакат. На нём был

изображён старый еврей и карикатура на Сталина. Подпись гласила “Сталин с

жидами – одна шайка преступников”. Под влиянием плаката и того обстоятельства,

что мне не досталось хлеба, я, наконец-то, решился. Зашёл в комнату, взял одну

калошу, спрятал под фуфайку и вынес. Потом вынес и вторую. Вечером мы с

ребятами пошли в деревню и поменяли их на четыре каравая

хлеба. Хорошо наелись. Нас в

компании было пять человек.

Через пару

дней немка обнаружила исчезновение калош. Спросила у меня. Я, естественно, не

видел. Помогал активно ей искать. Калоши не нашлись. На следующий день нас всех

построили в фойе. Пришли полицейские. Нам объявили, что у директрисы украли

калоши и что будут бить плётками каждого, пока не найдут калоши и виновника.

В

ожидании наказания

Тогда вышел один паренёк,

Семён, и сказал, что украл и продал их он. Семён был из нашей компании. Ему

было четырнадцать лет. Никого бить не стали, а его арестовали и посадили в

холодную кладовку в подвале. Нас распустили. Семёна на следующий день должны

были отвезти в город, в комендатуру. У немцев за воровство в первый раз

существовало наказание – 25 плёток. Экзекуцию проводили в комендатуре.

Меня мучила совесть, и я

подошёл к кладовой, чтоб спросить, что ему передать. Он попросил губную

гармошку, он хорошо играл на губной гармошке. Я пошёл к ребятам, но ни у кого её не оказалось. Кто-то сказал, что видел

гармошку в одной из немецких машин. Когда я полез в машину за этой злосчастной

гармошкой, меня поймали полицейские, пару раз ударили и посадили в подвал, к

Семёну.

Первое, что меня поразило,

это его хорошее настроение. Как только за мной закрылась дверь, он начал

смеяться. Я подумал было, что он смеётся, глядя на мою перепуганную физиономию.

Оказалось, веселье было по другому поводу

Он повёл меня вглубь

подвала. Там оказался лаз в другой подвал, из него в третий и дальше была

дверь, которая вела в ту часть лагеря, где находились немцы, охрана,

начальство, полиция. В подвал немецкий повар поставил продолговатые чугунные

посудины, наполненные котлетами. Семён ими питался, ну и я, конечно, присоединился.

В общем, весь вечер мы ели котлеты. На следующий день рано утром за нами пришли

полицаи и повели нас к машине, чтобы отправить в комендатуру. Прибежал немецкий

повар и начал бить Семёна. Семён упал. Я упал, не дожидаясь пока он меня

собьёт. Немец несколько раз ударил нас ногами и ушёл.

Нас посадили в

кузов, куда залез и полицай, и мы поехали. Была очень плохая погода – резкий,

пронзительный дождь со снегом. Полицай остановил машину и залез в кабину, а нам

приказал сидеть в кузове. Когда подъезжали к городу, мы спрыгнули и удрали.

Первым делом мы пошли на базар. Сразу увидели промышлявших там беспризорников.

Семён с ними переговорил, и они приняли нас в свою компанию. Один паренёк отвёл

нас на квартиру.

Вместе

с беспризорниками

В городе было много разбитых

и покинутых домов. Ребята нашли в разбитых домах целые квартиры, натаскали туда

разную старую мебель и тряпки и там жили. Нашлось и нам место. Мне приказали

топить железную печку.

В этой компании существовала

строгая дисциплина. Всё, что каждый доставал, должен был принести и разделить

на всех. Среди ребят были и девочки. Одна из девочек лет 14-15, когда в

квартире не было никого, кроме нас двоих, подошла ко мне и попросила показать

мою штучку. Она объяснила мне, что головка моя освободилась от кожи. Обычно это

происходит много позже от близости мужчины с женщиной. Посоветовала мне

говорить всем интересующимся, что у меня уже были отношения с

женщинами и показала мне все отличия женщины от мужчины. С этой поры

меня считали опытным человеком. Но я опять оказался самым маленьким в нашей

компании.

Занимались мы в основном

воровством. Тянули всё, что можно было съесть или променять на еду. Во всех

вылазках я стоял “на стрёме”. Должен был внимательно смотреть и свистеть в

случае опасности. Примерно через месяц меня поймали, причём это произошло по

моей собственной глупости.

Вот как это случилось.

Ребята залезли на склад. Я, как всегда, стоял на стрёме. Стоял и наблюдал за

немецким часовым, который спал. Спал он, сидя на перевёрнутом ведре возле стены

склада, к которой была прислонена его винтовка. Когда ребята начали уходить,

мне подали сигнал. Я должен был сразу убегать, а я вместо этого подошёл к

немцу, взял его винтовку, посмотрел на неё, а потом поставил, но не туда, где

она раньше стояла, а чуть дальше. Не успел я пройти и десятка метров, как сзади

раздался выстрел. Вероятно, немец проснулся, увидел, что винтовка не на месте,

и поднял тревогу. Все ребята удрали, а меня поймали и отвели в комендатуру.

Утром допросили. Я сказал, что отец на фронте, а мать убита, и я бродяжничаю

один. Отвели меня на экзекуцию. В отдельной комнате находился немецкий офицер и

два пленных красноармейца. Наказуемого клали на

скамейку, и пленный бил. Немец в это время считал удары. В комнате, кроме

скамейки, были стол, стул и какие-то мешки.

Норма была 25

плёток. Меня наказывали последним. Когда я зашёл, немец что-то сказал пленному

и вышел в другую комнату. Пленный ударил меня один раз плёткой, а потом схватил

за ухо и начал его крутить. Я громко вопил от боли. В

это время второй бил плёткой по мешкам. После положенных 25 ударов меня

выпустили из комнаты.

Опять

детский дом

Через некоторое время

полицейский посадил меня в крытую машину. Мы куда-то поехали. В машине

находились ещё какие-то люди. Машина остановилась. Меня одного вывели. Передо мной было большое одноэтажное

здание. Полицаи передали меня какому-то мужчине и уехали.

Мужчина сказал мне, что

здание это – детский дом, и я здесь буду жить.

Этот пожилой мужчина был

начальником детского дома, но заодно выполнял и функции кладовщика, агронома,

полицая, садовника и т.д.

Таким образом, я снова

оказался в детском доме, но уже в другом качестве. Здесь никто не знал, что я

еврей. Я выполнял все предписания Владимира Павловича. Как только у меня

начинали отрастать волосы, просил кого-нибудь постричь меня. Старался не ходить

в баню с другими ребятами. Никому не называл своё отчество и, конечно, никому не говорил о своём еврействе.

Вокруг детского дома

расстилались поля и огороды. Все воспитанники работали на полях и на фермах.

Сразу же по приезду меня

поместили в комнату, где находились шесть кроватей. Ребята приняли меня хорошо.

Старшим у нас в комнате был паренек лет 14-15 по кличке Седой. Причём он и

вправду был седым. Ребята рассказывали, что его родителей и сестёр немцы расстреляли.

Он в это время прятался в собачьей будке, всё видел и поседел. Так же, как и в

других детских домах, наша комната – это наша компания. И всё, что кто-либо

доставал, делилось на всех. Я опять оказался самым маленьким в детдоме.

Неожиданно я оказался очень полезным. Меня назначили работать в подвале –

перебирать овощи.

В подвале было холодно,

поэтому мы надевали пальто. Ребята подобрали мне добротное пальто с дырявыми

карманами. В карманы я прятал овощи, которые потом проваливались в полы пальто.

Таким образом, я эти овощи выносил, а потом мы их пекли в золе. Однажды я

набрал столько картошки, что еле шёл. Кладовщик заметил. Проходить нужно было

мимо него, а он сидел за столом, на котором стояла ступка с пестиком. Я

подумал, что, если он меня остановит, я его этим пестиком ударю. На мое

счастье, он меня не остановил.

Примерно с мая месяца

перебирать овощи стало ненужно, и меня назначили свинопасом. Пасти свиней –

работа очень и очень трудная. Мало того, что они разбегаются, так ещё норовят

залезть в грязь, и их невозможно оттуда выгнать. В общем, намучался я с ними

порядочно.

С приходом

лета мы почти каждый день добывали что-нибудь с полей. Перешли на подножный

корм, хотя это считалось воровством и наказывалось.

Слепые

В детдоме

находились дети разных возрастов, от девяти – мне, и до семнадцати. Семнадцать

лет было слепому Мише.

В детском доме

было двое слепых. Второму из них – Вите было пятнадцать. До войны оба учились в

школе слепых в городе Болхове, а когда пришли немцы,

их отправили в детский дом.

Они всё время

были вместе. Миша был совершенно слепой, а Витя немного видел. Миша умел играть

на гармошке, аккордеоне, гитаре, балалайке. Хорошо играл в шахматы. Вслепую

частенько обыгрывал немцев, когда им приходилось играть.

Здание

детского дома находилось на возвышенности. Сразу за зданием находился ров,

заросший кустарником, а дальше было поле, засаженное помидорами.

Однажды днём

мы увидели такую картину. По помидорному полю полз Витя и наощупь находил

помидоры и срывал их. При этом он старательно прятался. Он мало чего видел и только вблизи, поэтому он

не мог определить направления, откуда его могут обнаружить, и думал, что он

незаметен.

Это выглядело

очень смешно, и все воспитанники громко смеялись. В это время из помещения

выбежал агроном с винтовкой в руках. Он выстрелил в Витю. Выстрелил один раз и

попал.

На следующий

день его похоронили. Все очень переживали, особенно Миша. Он почти всё время

плакал.

Расплата

Через некоторое время

старшие ребята решили отомстить за Витю. В один из дней, когда садовник повёз

овощи в Орёл на базар, ребята решили подкараулить его в лесопосадке. Мне было

поручено залезть на копну сена и предупредить ребят, если появятся немцы или

полицаи. Мне была видна дорога, по которой ехал садовник, но только до посадки,

а в посадке и после неё видно не было.

Когда воз с

садовником заехал в посадку, ребята остановили лошадей и нанесли садовнику

множество ножевых ран. Руки у них были слабыми, поэтому пришлось много раз бить

ножом. Потом они разбежались. Я этого не видел и продолжал сидеть на копне.

Настоящая порка

На эту копну залезали по дереву, которое росло

рядом. Там я и уснул. Когда я проснулся и хотел слезть, я увидел, что по дереву

лезет немец. До сих пор у меня перед глазами его лицо – потное, в очках. Я

перебежал на другую сторону копны и съехал вниз. Сильно ударился, и меня поймали

немцы. Повели меня в кабинет шефа. Шеф – это немецкий офицер, который

командовал всем хозяйством. Был он очень толстым. Создавалось впечатление, что

у него нет шеи, а голова растёт прямо из плеч. В кабинете, кроме шефа,

находились ещё офицер, фельдфебель и переводчик. Переводчик спросил меня, что я

делал на копне. Я ответил, что спал. Тогда он спросил, кто убил садовника. Я

ответил, что его никто не убивал, и что он поехал в город продавать овощи. Офицер

начал кричать, а переводчик потребовал, чтоб я сказал правду. Я продолжал

говорить, что я спал и ничего не знаю. Спросили меня, почему я убегал. Я

ответил, что испугался. Тогда фельдфебель достал плётку и стал меня избивать.

Удары были очень болезненные, бил он на полном серьёзе, не то, что пороли

военнопленные. Я боялся, что не выдержу и признаюсь. После каждого удара я

говорил себе: “Вот ещё удар, и я признаюсь”.

После восьмого удара я потерял сознание. Я так сильно извивался от боли,

что получил удар по голове утяжелённым наконечником плётки.

Очнулся я от

холода. Ребята обливали меня водой. У меня болело всё тело. Несколько дней я

лежал, так как не мог вставать.

Мы

уходим

После всех этих событий Миша

остался один, без друга. Видно было, что он очень переживал. Мы, зрячие,

перешли на подножный корм. Всё, что росло на ближайших полях и огородах,

попадало нам в пищу. Слепой не мог ничего своровать, поэтому он жил впроголодь.

Мне было его жалко, и я старался делиться с ним всем съестным, которое нам перепадало.

И ребята не возражали.

Седой был одним из

участников убийства садовника. Он боялся, что немцы всё разузнают. Поэтому они

со старшими ребятами решили убежать из детдома. Я тоже решил удрать с ними,

потому что некоторые уже знали, что я еврей. Кто-то увидел меня голым, а кто-то

встретил ребят из моего прежнего детдома Перед самым

уходом к месту встречи, я увидел в коридоре Мишу. Он стоял и плакал. Из его

слепых глаз текли слезы. Он был слепой

от рождения. У него совершенно не было зрачков. Слёзы из белых глаз поразили

меня. Я спросил, почему он плачет. Он ответил, что мы уходим, а он остается

один. Я спросил, почему один? Ведь не все уходят. Он ответил, сначала у него

был друг Витя, а потом стал другом я, потому что только я делился с ним едой,

больше никто. Теперь он опять будет голодать. Мне стало его жалко, и тогда я

предложил ему идти со мной. Он спросил: “А ты меня потом не бросишь?” Я сказал,

что никогда его не брошу. Он пошёл в свою комнату и взял часть своих вещей.

Через ворота мы пройти не могли, так как слепого не выпускали. Поэтому мы

перелезли через забор в противоположном конце двора. На место сбора мы пришли,

когда уже никого из ребят там не было, и мы пошли вдвоём, куда мои глаза

глядят.

Заходили мы в деревни и

начинали обход домов. Входили в дом и просили подать “Христа ради”. И почти

везде нам подавали или огурец, или помидор, или кусочек хлеба. Иногда давали

что-нибудь доесть – суп, кашу, варёную картошку. В общем, мы не голодали.

Ночевать просились в какой-нибудь дом победней. Обычно

разрешали нам переспать на полу в кухне или в сарае. Иногда мы ночевали в сене

на сеновалах. Полицаи и немцы нас не трогали – Миша слепой, а я маленький.

Однажды пришли

в большую деревню. Когда проходили мимо полицейского участка, на нас бросилась

собака. Я успел крикнуть “Миша, собака !” и нагнулся

за камнем. А Миша выставил вперёд свою трость. Тростью ему служил прут из 8-10

мм. железа, остро отточенный.

Собака наткнулась на трость, а я ещё и камнем в неё залепил. Собака завизжала.

Прибежали два полицая и начали нас избивать. Потом они закрыли нас в большом

деревянном сарае, который полицаи приспособили под деревенскую тюрьму. Мы

оказались не одни, там уже находилось человек пятнадцать. К нам сразу же

пристали с расспросами, кто мы и откуда. У нас к тому времени была отработана

легенда. Миша сказал, что он из школы слепых, я а отстал от поезда. Мы угостили

людей нашими запасами. Немного позже нас отозвал в сторону какой-то мужчина и

стал расспрашивать более подробно, откуда мы. Выслушав нас, он сказал: “Вам

нужно идти в деревню Пятницкое, Рогнединского

района Брянской области, к матери Миши. Иначе зимой вы пропадёте”. От того

места, где мы находились, до деревни было 300 км. Он посоветовал нам пойти в

Брянск (это было примерно 100 км. ходьбы)

и оттуда поездом доехать до станции Дубровка.

Через

несколько дней полицаи нас опять избили и выгнали. И мы опять пошли по

деревням. Но теперь у нас была цель. Мы шли в Брянск.

В деревни мы

заходили только переночевать да попросить поесть. На шестой день мы пришли в

Брянск.

Опять

Брянск

Город был разрушен. Вокзал

разрушен. Я сразу вспомнил его горящим, и как мы шли с дядей Колей к паровозу,

как осталась мама на путях между рельсами.

Пока что вокзал заменяли

несколько вагонов.

Мы поинтересовались, как

можно уехать поездом. Нам сказали: “Чтобы поехать поездом, необходимо получить

разрешение от немецкого коменданта станции”. Однако к коменданту можно было

пойти только на следующий день.

Мы попытались походить по

дворам и попросить еды. Почти нигде не было жителей, а там, где были, ничего

нам не давали. В одном месте на веранде сидели немцы и жевали яблоки. Огрызки

они бросали в лужу. Мы начали их подбирать и есть. Тогда один из немцев

надкусил яблоко и бросил его нам.

Потом я увидел

походную немецкую кухню. Мы подошли, и Миша сказал немцу: “Пан, гебт мир битте брот” (Господин, дайте мне, пожалуйста, хлеба). Немец взял

ведро, доверху налил его супом и дал нам. Мы этот суп притащили на станцию и начали есть одной ложкой, которая у нас была. Тут же подошли

ещё желающие, и вот уже нас человек шесть ели двумя ложками из одного ведра

(вторая ложка у кого-то нашлась).

Ночевали мы

тут же, на станции. Ночью я хотел пробраться на то место, где убили маму, но не

смог. Туда никого не пускали.

Утром мы пошли

к коменданту. У него работала секретарём русская девица, которая к коменданту

нас не пустила и всё время посылала меня с различными поручениями.

К концу

рабочего дня она написала нам справку и велела идти на станцию.

В этот день

уехать было уже нельзя. Нам удалось выпросить у немцев буханку хлеба. Ночевали

мы опять на станции. Утром нам разрешили сесть на платформу, прицепленную к

пассажирскому поезду. В вагонах ехали немцы, а русские – на платформе. Через

несколько часов мы благополучно приехали па станцию Дубровка.

Мы в

деревне

Со станции мы

пошли в Рогнедино, а оттуда – в деревню Пятницкое.

Нашли дом Мишиных родных, у них и остались. Пришли мы к ним глубокой осенью, в

конце октября. Одежда у нас ещё была хоть какая-то, а обуви не было совсем.

Пришли босиком.

Жили они в

нищете. Семья состояла из старых деда и бабки (им было

за 70), Мишиной мамы (у неё не было кисти руки) и Мишиной сестры Нины (моей

ровесницы). Через несколько дней к нам присоединился ещё и бабушкин племянник

Тима (мой ровесник). Короче, вся семья нетрудоспособных.

От ликвидированного колхоза им досталась лошадь и корова. Так корову увели

немцы, а лошадь – партизаны.

Я боялся, что меня просто

выгонят. Ведь у Миши поводырём могла быть Нина. Но, к чести их семьи, на это не

было и намёка. Неожиданно мы стали главными добытчиками в семье. Неподалёку от

их дома, на реке Гобья, стояла мельница. Мы с Мишей начали

ходить туда и просить муку у моловших зерно. Помогали

держать мешки, когда муку в них сыпали. И нам понемногу давали. Кроме этого мы

ходили по сёлам и побирались.

А вообще все в семье

работали. Дед заставлял корчевать пни, колоть и пилить дрова. В сенях насыпали сено и там же оправлялись.

Получался перегной. Весной пахали. Лошадей не было. В плуг впрягались дед,

Миша, тётя Марфа. Меня ставили за плуг. Если я сильнее прижимал плуг, им было

тяжело, и дед ругался. Если я не мог плуг удержать, и получались огрехи, дед

опять ругался. Тётя Марфа сама пекла хлеб. В хлеб, кроме муки, чтобы получилось

больше, добавляли картофельные очистки (сушеные), отруби, пыль со стен мельницы.

Ели все вместе. Перед тем, как сесть за стол, нужно было перекреститься. Если

забывал перекреститься, получал от деда подзатыльник. Если ставил на стол

локти, дед тут же лил в рукав суп. Летом часто ходили ловить рыбу бреднем.

Ловилась в основном мелкая рыбка – пескари, плотва. Эту рыбу ели и сушили на

зиму. Зимой заправляли суп сушеной рыбой.

Большой бедой

было отсутствие соли. Иногда староста выдавал на месяц одну ложку соли, на

одного человека. Однажды, когда мы с Мишей ходили побираться, в одном из домов

нам сказали, что ничего нет. Выходя, мы услышали, как хозяйка крикнула: “Если

хотите – дохлебайте щи”. Щи находились в большом чугуне в коридоре. Я помешал

черпаком – одна жижа. Но попробовал. Щи оказались солёными. С каким

удовольствием мы их съели!

Полицаи

и партизаны

В деревне

постоянного немецкого гарнизона не было. Они к нам периодически наезжали.

Зато были полицаи. Днём они

ходили по деревне, а на ночь залезали в кирпичный бункер. Ночью к нам частенько

наведывались партизаны. Партизаны не трогали полицаев, а полицаи – партизан. Но

как-то раз полицаи открыли стрельбу и ранили одного партизана. На следующую

ночь партизаны устроили осаду бункера. Вначале обстреливали, потом закидали

гранатами. Бункер они не разрушили, но на следующий день хоронили одного

полицая, и нескольких ранило.

На мельнице работал пожилой

мужчина, сын которого служил в полиции. Однажды партизаны захватили сына в

плен, и он решил к ним присоединиться. Через некоторое время он удрал от

партизан и опять стал полицаем.

Ночью партизаны бросили

гранату в окно дома мельника. Сына дома не было, а мельник не пострадал. Но

зато его дом сгорел дотла. Дома у него был запас соли. Соль расплавилась,

перемешалась с грязью. На следующий день на пожарище

мы, ребята, находили куски этой соли и сосали. Было очень вкусно.

Однажды на

поле за деревней приземлился немецкий самолёт. Дело было под вечер, и немцы

ушли в гарнизон. Как только они ушли, на самолёт налетели мужики с топорами.

Пулемёт вырубили партизаны. Мне достался кусок сливочного масла.

Кажется мы

помогаем партизанам. Удивительная пушка – Катюша

Во всех близлежащих деревнях

нас уже знали и не очень-то подавали. Поэтому мы ходили побираться далеко, в

сёла побогаче. В одном из таких походов мы встретили

мужчину, с которым сидели вместе в полицейской тюрьме и который посоветовал нам

пробираться к Мишиным родным. Мы очень обрадовались встрече, и он обрадовался,

что мы уцелели. Расспрашивал нас, где мы были, что делали. Советовал нам, куда

пойти. Потом мы его неоднократно встречали, и каждый раз он нас подробно

расспрашивал, где были, что видели. По его совету мы ходили в Сещу, и даже

добирались до города Рославля, который в Смоленской области.

Очень плохо было с обувью.

Дед плёл лапти, и мы научились драть лыко и помогать ему. Научились мы и носить лапти.

Иногда я слышал разговоры о

том, что у русских появилась пушка “Катюша”. Одни говорили, что у этой пушки

такой ствол, что в нём прокладывают рельсы и заезжает эшелон со

взрывчаткой. Потом эта пушка стреляет, и разрушается целый город. Другие говорили,

что орудие обыкновенное, но когда снаряд взрывается, из него вылетает 30

снарядов, потом из каждого опять 30. И так 30 раз по 30.

К концу лета всё чаще и чаще

стала слышна канонада. Приближался фронт.

Потом немцы подбили

советский самолёт. Лётчик спустился на парашюте, и его поймали. Допрашивали его

в одной хате. Он ничего немцам не говорил, хотя его сильно били. Потом лётчика

куда-то увезли.

Деревня наша

стала прифронтовой. В хатах располагались немцы, а жителей повыгоняли в сараи.

Правда, наша хата была настолько убогая, что нас не тронули. В конце огорода мы

с дедом вырыли окоп и прятались там от бомбёжки.

Кончились

господа

Как-то ночью в дом вошли

какие-то люди и начали светить фонариком. Бабка спросила: “Что вы ищете,

господа?”. В ответ мы услышали: “Кончились господа. Теперь товарищи”.

А утром снова оказались

немцы.

Потом немцы повыгоняли всех

жителей из домов и из деревни. Ушли мы прятаться в лога. Несколько дней мы там

прожили и не знали, наши в деревне или нет. Поэтому меня и Тимку послали на разведку

узнать. Когда мы подошли к ближайшей деревне, увидели застрявшую в грязи кухню

и людей с погонами.

Мы сразу поняли, что это не

немцы, но подумали, что это американцы. Мы не знали, что в армии введены

погоны, но знали, что американцы – за нас. Когда же мы подошли к ним, и я

спросил, не американцы ли они, то в ответ услышал такую ругань, что сразу

понял, что это – наши.

Они попросили нас показать

дорогу до деревни. Мы показали, и в награду получили немецкие пояса.

Вернулись мы к своим

односельчанам, и в ту же ночь все отправились домой. В деревне многие дома

сгорели, однако наш – уцелел. Всё это было в конце

лета – начале осени 1943 года.

На краю нашего

огорода лежал мёртвый солдат. Мы с дедом хотели его похоронить, но приехали на

машине солдаты и его забрали. Всех наших солдат хоронили в братских могилах.

Немцев тоже закапывали в ямах, но их предварительно раздевали жители окрестных

деревень, нельзя закапывать то, что может пригодиться в хозяйстве. Я раздобыл

себе немецкие ботинки, правда, оба были на одну ногу, как я достал в Орле в

магазине для тётки. Но я, в отличие от неё, носил их с удовольствием. Они были

большого размера по сравнению с моей ногой, но я обматывал ступни тряпками. И

хотя я топал как слон, ногам всегда было тепло.

Мне

крупно повезло

Люди радовались, что

прогнали немцев, но особенного большого энтузиазма я не встречал. Среди

крестьян были разговоры о колхозе, о налогах. Мельница была разрушена, по

деревням мы с Мишей почти не ходили, так как было опасно. В лесу скрывались

шайки немцев, полицаев. Для мальчишек было раздолье На полях осталось много оружия:

гранат, патронов, мин. Часто ходили глушить рыбу. Переделывали мины таким

образом, чтобы можно было привязать верёвку, и, дёрнув за неё, взорвать мину.

Однажды я с четырьмя

мальчишками пошёл на Десну глушить рыбу. По жребию мне выпало собирать хворост

для костра. Не успел я отойти на 100 метров, как раздался взрыв на берегу.

Когда я прибежал, на том месте, где расположились ребята, была воронка. Все

четверо погибли, причём одному оторвало голову, другого перебросило на тот

берег, а что случилось с остальными, я не знаю.

Осенью мы убирали посеянное

нами зерно, копали картошку. Соли по-прежнему не было. Люди ходили с продуктами

на станцию Дубровка и меняли на соль. Однажды нас с Мишей вызвали в сельсовет и

послали в Рогнедино, в райисполком. Там нас отправили к председателю. Им

оказался тот самый мужчина, с которым мы сидели в полицейской тюрьме, и с

которым мы потом неоднократно встречались. Оказывается он был

партизанским начальником. Мы очень обрадовались встрече. Ещё при немцах нам

удалось скопить полтора мешка муки, и мы выменяли на неё гармонь. Миша получил

возможность играть на свадьбах, и это тоже было подспорьем.

Зимой у Миши

на теле начали появляться чирьи. Он их всё время выдавливал, а они появлялись

вновь и вновь. Врача в деревне не было. Лечили его народными средствами, водили

к бабке, но через месяц он умер. Это было весной 1944 года.

Брянск,

опять Брянск

Остался я один. Тётя Марфа

ничего мне не говорила, но я сам почувствовал себя нахлебником.

Пошёл я в райисполком к

знакомому председателю, и меня направили в город Брянск, в суворовское училище.

Направили еще несколько ребят, и с нами поехал сопровождающий. В училище нас

приняли, вымыли. Выдали одежду – хлопчатобумажную форму, как в ремесленном

училище. Занятия ещё не начались, нас водили на расчистку железнодорожных

путей. Причём водили как раз туда, где была убита моя мама. У меня сразу же

начинались воспоминания, и в один из дней я просто вскочил на подножку

проходящего мимо поезда и уехал. В дороге я познакомился с такими же

беспризорниками. Мы ездили вместе. Питались тем, что удавалось стащить. Однажды

мы с товарищем оказались в Средней Азии. Мы пытались стащить на базаре лепёшки.

Нас поймали и били до потери сознания. Очнулись мы в каком-то сарае. Дверь была

заперта, мы поняли, что придут и опять будут бить.

Чтобы удрать, мы подкопали землю под дверью. Выбравшись оттуда, мы побоялись

показаться в городе, и до следующей станции шли пешком. Потом опять поехали.

Садились на любой поезд, независимо от направления.

Милиция часто

устраивала облавы. В одной из них я потерял напарника и дальше поехал один.

Снова Пятницкое

На одной из

остановок я выглянул из вагона и обнаружил, что нахожусь на станции Брянск. Я

соскочил с поезда и решил пойти в деревню, понимая, что один, да ещё зимой, я

пропаду.

Поэтому я добрался поездом до станции Дубровка, а дальше пошёл пешком.

В одной

из деревень я начал проситься на ночлег. Никто не хотел меня пускать, так как я

был очень грязный (я ездил на товарняках, в угольных ящиках под пассажирскими

вагонами), завшивленный.

Наконец,

в одном из домов женщина сказала, что она меня пустит, но только предварительно

вымыв. Она нагрела воду и искупала меня в корыте. Одежду мою сожгла, а мне дала

другую. Потом накормила и сказала:

– Теперь

рассказывай. Кто ты и откуда.

И я ей

рассказал. Где мы жили до войны, кто были мои родители, где и кем они работали,

что я делал во время войны, где скитался. Рассказал и про детдом, и про

училище. В общем, поведал всё, кроме настоящей фамилии.

Утром я

ушёл. Пришёл к тете Марфе и сказал ей, что меня выгнали.

На

следующий день опять пошёл в райисполком, и знакомый мой председатель дал мне

направление в ремесленное училище, в городе Дятьково.

В этом городе ремесленное училище находилось

при стекольном заводе. Я попал в группу, из которой должны были готовить

стеклодувов. Но до начала занятий надо было восстановить завод, так как всё

было разбито. Мы и работали на восстановлении. В училище мне всё нравилось.

Хорошие были ребята, кормили сносно. Мальчишки были разного возраста. Однажды в

бане один великовозрастный детина увидел, что я

обрезанный, и сразу же всем объявил, что это такое. Он начал меня буквально

донимать разговорами о моём еврействе. Дразнил и всех против меня настраивал.

Поскольку он был старше и явно сильнее меня, я ничего не мог с ним поделать.

В один из дней меня с утра мучило

неприятное предчувствие, что что-то должно случиться. И парень этот особенно

меня доставал. В общем, я не выдержал и ушёл из ремесленного училища. Причём

ушёл часов в семь вечера. Вышел на крыльцо помочиться, потом застегнул ширинку

и, не заходя в помещение, пошёл домой, в мою деревню Пятницкое,

несмотря на предупреждения

о том, что в лесу бродят банды бывших полицаев, немцев, дезертиров. Я шёл ночь

и день, потом в какой-то деревне переночевал и рано

утром пришёл в Пятницкое. Возле колодца я встретил

тётю Марфу и сказал ей, что меня опять выгнали. В ответ она мне сообщила, что

теперь я поеду к отцу. Сказала, что от отца обо мне пришло письмо, и он скоро

за мной приедет.

В доме действительно

оказалось письмо, а в письме было написано: “Сашенька, несмотря на то, что в

письме указана другая фамилия, я сразу понял, что это ты, мой сын, так как всё,

что ты рассказал о своей довоенной жизни, сходится, за исключением фамилии”.

Была указана моя действительная фамилия. Автор письма писал, что, вероятнее

всего, фамилию свою я забыл. К письму прилагалась фотография, на которой я

узнал отца. В общем, в ответ я написал (с помощью Нины), что я – это я. Оказалось,

что учительница Горохова, у которой я ночевал, возвращаясь из суворовского

училища, и которой я всё о себе рассказал, написала письмо в ЦК КП Украины.

Оттуда сообщили на завод, на котором до начала войны работал отец. А заводчане

сообщили отцу. Он в то время работал в городе Кургане, за Уралом.

Дальше началась жизнь в

ожидании приезда отца.

Я пошёл в школу, во второй класс. Как-то раз прибежал в школу какой-то мальчишка, и крикнул мне: “Санька, иди скорей домой, за тобой папка приехал!”

Отец приехал

Я побежал домой, и, войдя,

сразу же увидел отца. Он смотрел на меня, а я – на него. Получилась пауза.

Потом он шагнул ко мне. Мы обнялись, и оба заплакали. Это я плакал во второй

раз за всю войну. Отец привёз подарки тете Марфе, деду, Нине, бабке. Привёз он

и кое-какую одежду для меня.

Сходили мы с ним в

сельсовет, где мне дали справку для проезда до г.

Курган. Из этой справки можно было узнать, что прожил я в этой деревне, в этой

бедной, но доброй семье с сентября месяца 1942 года по декабрь 1944 года, более

2-х лет. Сходили мы в райисполком. Сходили к учительнице Гороховой и

поблагодарили её. Через несколько дней мы уехали. Доехали до Москвы, а потом

пересели на поезд до Кургана.

Когда подъезжали к Кургану,

отец сказал мне, что он женился, и что теперь у меня будет другая мама.

В Кургане нас встретила

приветливая женщина, и мы пошли к ним домой. Когда мы подошли к дому, она

спросили меня, что я больше всего люблю из еды. Я попытался вспомнить, что же

это такое я люблю из еды? Я вспомнил блины из мёрзлой картошки, которую пленные

толкли в консервной банке, а потом приклеивали к горячей стенке железной печки.

Я вспомнил картошку, запеченную в горячей золе костра, ту самую, которую я

выносил из склада в полах пальто с дырявыми карманами. Я вспомнил, как мы сажали

картошку в Пятницком, удобрив поле

человеческим навозом, когда я был пахарем, а дед Князь, тётя Марфа и мой слепой друг Миша были

за лошадей. Вспомнил, как мы её выкапывали с надеждой, что хватит её до

следующего урожая. С каким удовольствием мы её потом ели. И я ответил, что

очень люблю жареную картошку.

Вечером пришли знакомые

родителей и попросили меня подробно рассказать обо всём, что произошло со мной

во время войны. Я начал рассказывать, и в один из моментов вдруг отчётливо

понял, что никто, в том числе и мой отец, мне не верит. Кое-как закончил я свой

рассказ и после этого почти никогда никому ничего не рассказывал, кроме

отдельных эпизодов.

Отец знал о том, что

случилось со мной и мамой. Дядя Коля (Сокол Николай Терентьевич), начальник

состава, прислал справку, в которой сообщалось, что 29 июля 1941 г. в

результате бомбардирования ст. Брянска была убита моя мама и ранен я, что я 30

июля 1941 года находился в одной из Ж.Д. больниц ст. Брянска. Из справки я

узнал, что у него хорошая фамилия -- Сокол.

Через неделю я

пошёл в школу. Отец записал, что родился я на год позже, чтоб я, и так уже

12-ти летний, не чувствовал себя переростком. Началась новая жизнь.

Эпилог

Мой

друг Петя

В 1954 году я закончил

Днепропетровский индустриальный техникум и получил распределение в город Орск Чкаловской области, на металлургический комбинат. При

приёме на работу нужно было пройти в заводской поликлинике медкомиссию. Тут я и

услышал знакомую фамилию – фамилию моего довоенного друга Пети. Она

принадлежала главврачу поликлиники. Я пошёл к главврачу и увидел незнакомую

женщину. Я спросил, может быть, её зовут Рахиль Марковна? Она ответила, что

зовут её Мара Марковна, а Рахиль Марковна – это её сестра. И, в свою очередь,

спросила меня, откуда я знаю её сестру. Я объяснил ей, что до войны мы жили с

ней в одном доме. Она сказала: “Так это ты, Саша, я же знала тебя маленьким”. Я

поинтересовался, знает ли она, где живёт мой друг Петя, на что она ответила,

что Петя живёт здесь, в Троицке, вместе с мамой и дала мне адрес.

Я сразу же поехал по

указанному адресу. Открыла мне дверь старая женщина, которая работала у них

домработницей. Она сказала, что хозяева будут после пяти часов вечера. Я бродил

по городу, а к указанному времени был опять у крыльца Петиного дома. Хозяев ещё

не было, но зато приехала Мара Марковна с мужем. Они пригласили меня в квартиру

и первое, что я увидел – это обувь непонятного размера, которая стояла под

кроватью. Я спросил, какого же размера эти туфли, и услышал в ответ:

– Пятьдесят второго.

– Разве бывает обувь такого

размера?

– Ну, вон видишь – стоит.

Через некоторое время в

дверях появилась рука, которая поставила у входа велосипед, затем появился

двухметровый детина. “А вот и мой племянник” – сказала

Мара Марковна. Детина протянул мне руку и

представился: «Пётр». Я пожал его руку и сказал: “Ну и большой же ты, дурак,

вымахал”. Пётр удивлённо посмотрел на меня и спросил:

– Что, разве мы были раньше

знакомы?

– Да! До войны мы были

друзьями!

Я еле вырвался из объятий

этого великана...

Немного позже приехала его

мама. Мы просидели до утра в воспоминаниях и рассказах.

Я потом ещё не

раз бывал у своего довоенного друга Пети.

Пятницкое 20 лет

спустя

1965 год. В июне я окончил

вечерний металлургический институт. На защиту дипломного проекта полагался

месячный отпуск. Я защитился в первый день, таким образом

сэкономив время, и решил съездить в деревню Пятницкое.

Прошло 20 лет после моего отъезда из деревни. Я не знал, застану ли там

кого-нибудь, так как переписки с ними у меня не было.

Купили мы сФаней подарки, и я поехал. Доехал я до Брянска. В Брянске

к тому времени уже был построен новый вокзал, и ничто не напоминало войну.

Походил по путям, пытаясь вспомнить место, где убили маму. Потом поездом доехал

до Дубровки. Со станции сел на автобус до Рогнедино.

Дальше автобус не шёл, и я отправился в деревню пешком. Не успел я пройти и

километра, как меня догнала грузовая машина. Я попросил шофёра подвезти меня до

Пятницкого. Он сказал, что туда не едет, но немного подвезёт. Когда в дороге я

объяснил ему, кто я такой и зачем еду, он отвёз меня в деревню и отказался

брать плату

Дома, где я жил, который я

знал, на месте не оказалось. Когда я стал спрашивать, где живут Хорховневы, мне никто не мог ответить. Никто не знал Хорховневых. К моему счастью, я вспомнил, что в деревне у

всех есть клички. Как только я сказал, что ищу деда Князя, мне тут же ответили,

что они построили дом на другом конце деревни. Кстати, в деревне у меня была

кличка “Пленный”.

Подошёл я к дому. На крыльце

сидел мужчина, а через открытое окно я увидел тётю Марфу. Я поздоровался. Она

взглянула на меня и сказала:

– Саня приехал.

Как она меня узнала, я не

могу понять до сих пор. Мужчина, который сидел на крыльце, оказался Нининым

мужем, Толиком Герасиным, в прошлом одним из моих

друзей.

Когда мы вошли

в дом, я увидел неприкрытую бедность. В доме стояла одна кровать, самодельный

стол и лавка вдоль стены. Тётя Марфа, прочитав на моём лице удивление, сказала:

– Что? Бедно

мы живём? Помнишь, как жили во время войны? При Никитке жили хуже. У нас

мальчик умер с голоду. Я уже и не думала дожить до счастливой жизни. А вот

дожила!

Потом я понял,

что она имела в виду, когда говорила о том, что дожила до счастливой жизни. У

них уже свободно было с питанием. Разрешили им держать скот и не сеять

кукурузу.

Неделю я

прожил у них. Ещё жив был дед. Когда я спросил, помнит ли он меня, он ответил,

что нет. А когда я спросил, помнит ли он войну, он сказал, что помнит, и начал

мне рассказывать, как воевал с японцами в 1905 году. К тому времени ему было

уже 93 года. Бабка умерла. У Нины и Толика уже было трое детей. Тимка жил в

другом городе.

Навестил я многих своих

бывших знакомых. К сожалению своему, не нашёл я учительницу Горохову. Побывал я

и у двоюродного брата Миши – Пети, во время войны он работал деревенским

кузнецом, а было ему в то время 16 лет. Теперь он работал бригадиром в

мастерской. Он всё может делать. Настоящий умелец. Уезжал я рано утром.

Проводить меня пришли многие бывшие друзья и знакомые. Очень тепло мы

попрощались.

К сожалению,

больше в деревне Пятницкое я не бывал.